13 FEBBRAIO 1503

I SEGRETI DELLA DISFIDA DI BARLETTA

CHE PERÒ SI È SVOLTA A TRANI!

I^ parte

di Giancarlo Pavat

Raggiungerlo non è poi così difficile, nonostante sia immerso in un uliveto e non sia assolutamente visibile dalla strada principale. Infatti è piuttosto ben indicato da cartelli turistici anche se meriterebbe ben altra attenzione e valorizzazione.

Dal punto di vista artistico non è certamente un capolavoro, sebbene tenti di imitare monumenti celebrativi e dedicatori dell’antichità romana. Eppure questo monumento custodisce un sentimento decisamente raro di questi tempi, ma che andrebbe rispolverato soprattutto contro la deriva globalizzatrice e antidentitaria di quel “moloch” istituzionale che è l’attuale Unione Europea. Si sta parlando, ovviamente, del senso di rispetto ed amore per la propria Terra, per la propria Nazione. Quello che un tempo si chiamava “Amor patrio” e che oggi viene visto con ribrezzo e disgusto da tanti “benpensanti”. Quasi fosse un impresentabile retaggio di altre epoche e regimi. In realtà il vero amore per la propria Patria (che dopotutto è amore verso se stessi) rifugge dal bieco nazionalismo o da fanfaronate retoriche. Anzi, non vi ha nulla a che fare. Ad un grande poeta del Novecento, Umberto Saba, mio concittadino, che provò sulla propria pelle i nazionalismi e razzismi del “Secolo Breve”, dobbiamo l’aforisma secondo il quale il razzismo, il nazionalismo e il patriottismo stanno tra loro come la follia, la malattia e la salute.

Quindi ben venga la memoria per monumenti e testimonianze che possano ispirare simili sentimenti nei confronti di questa nostra tanto bistrattata (soprattutto da noi stessi) Penisola. Specialmente di quelli voluti e sorti o che ricordano personaggi e imprese di epoche in cui c’erano gli Italiani ma non c’era l’Italia.

Proprio come il Monumento dell’Epitaffio della Disfida di Barletta in Puglia.

Perché è di questo che ci occuperemo nell’articolo che state leggendo. Un luogo da visitare e preservare e non solo per la mera memoria storica.

L’episodio che Il Monumento vuole ricordare ai posteri è notissimo. Una volta lo si insegnava anche a Scuola. Oggi, visti i tempi e il bassissimo livello dell’Istruzione italiana, credo proprio di no.

Comunque, se lo rievocherò rapidamente, non credo che annoierò chi già lo conosce. Anche perché, come si vedrà, ci sono ancora alcuni lati oscuri, dei piccoli misteri, nella vicenda della Disfida di Barletta.

Il contesto storico è quello delle guerre tra le potenze europee del XVI secolo (in particolare Francia e Spagna) per spartirsi la nostra Penisola che, se nei due/tre secoli precedenti aveva conseguito uno sviluppo economico e soprattutto culturale, che nessun altro Paese al mondo aveva mai raggiunto (e mai raggiungerà nei secoli successivi); non era però riuscita a darsi strutture statali, politiche e militari unitarie, atte a difendersi dalle calate dei nuovi barbari.

Paradossalmente, l’Umanesimo ed il Rinascimento avevano potuto cogliere quelle vette altissime e sublimi dell’arte e dell’Ingegno umano, proprio (ma non soltanto) per il frazionamento in diversi stati e staterelli del nostro Paese. Che comunque, pur facendosi spesso la guerra gli uni con gli altri, erano riusciti a mantenersi indipendenti. Anche grazie all’accorta politica e diplomazia di personaggi come Lorenzo de’ Medici detto “Il Magnifico”. L’inizio della fine cominciò proprio con la sua morte prematura (c’è chi è convinto che sia stato avvelenato per ragioni politiche da qualche emissario degli stati europei, forse la Spagna) nel 1494. Nello stesso anno, il re di Francia Carlo VIII (1470-1498) scese in Italia per rivendicare i suoi diritti (che secondo lui gli spettavano attraverso la nonna paterna, Maria d’Angiò) sul Regno di Napoli in mano agli Aragona del ramo napoletano.

La guerra insanguinò nei decenni successivi prima il Mezzogiorno d’Italia e poi tutta la Penisola ed alla fine ne sarebbe risultata vincitrice la Spagna del “Siglo de Oro”, che imporrà sugli stati della Penisola il suo dominio diretto (come a Milano o a Napoli) o indiretto (come a Roma e nello Stato della Chiesa). E che durerà sino al XVIII secolo, quando sarà sostituita dall’Austria. Che, a parte la parentesi napoleonica, lo manterrà sino all’Unità d’Italia.

Solo la Serenissima Repubblica di Venezia riuscirà, grazie alla sua potentissima flotta e al proprio impero marittimo, a rimanere de facto (e non solo de jure) indipendente.

Carlo VIII riuscì ad impossessarsi di Napoli ma dopo alterne vicende e la sollevazione popolare antifrancese al grido di “Ferro, ferro” dovette abbandonarla. Risalita la Penisola riuscì, sebbene per il rotto della cuffia, a vincere la battaglia di Fornovo di Taro il 16 luglio 1495 (secondo alcuni storici, in realta sarebbe finita sostanzialmente in parità) dovette comunque riparare in Francia con la coda tra le gambe. Il suo successore, Luigi XII d’Orléans (1462-1515), dopo la relativamente facile conquista del Ducato di Milano, decise di riprovarci, alleandosi con Ferdinando d’Aragona “Il Cattolico” (sì, il marito di Isabella di Castiglia, quella del viaggio di Cristoforo Colombo), che pur essendo cugino del re di Napoli, Federico I° della Casa di Trastàmara (1452-1504), lo odiava dal profondo del proprio animo.

Con il trattato segreto di Granada, sottoscritto l’11 novembre 1500, Ferdinando d’Aragona (1542-1516) e Luigi XII si accordarono sulla spartizione del Regno di Napoli. Campania (Napoli compresa) ed Abruzzi, sarebbero andati al sovrano francese. Mentre la Puglia e la Calabria sarebbero stati annessi direttamente al Regno di Spagna.

Federico I° nulla poté contro il tradimento del cugino. Abbandonò Napoli trovando rifugio a Ischia. Ma ormai detronizzato, accettò l’offerta di Luigi XII di ricevere come compenso la Contea del Maine, titolo e possedimento trasmissibile ai propri eredi.

Ma uscito di scena Federico I°, i due alleati iniziarono presto a punzecchiarsi tra loro e di fatto il trattato di Granada rimase lettera morta.

E nell’estate del 1502 la guerra divampò di nuovo nel nostro assolato Mezzogiorno. Ed è questo lo scenario in cui si svolse l’episodio che ci interessa.

I Francesi erano al comando di Louis d’Armagnac, duca di Nemours e conte di Guisa (1472 – Cerignola, 28 aprile 1503), mentre a guidare l’esercito spagnolo c’era Gonzalo Fernández de Córdoba, noto anche come Consalvo de Cordova (1453–1515), detto El Gràn Capitan. Sebbene in inferiorità numerica, gli Spagnoli riuscirono ad assoldare le Compagnie di ventura guidate da due celebri capitani italiani, Prospero e Fabrizio Colonna. Cugini e appartenenti alla celebre stirpe nobiliare del Lazio. Tra l’altro, Fabrizio era il padre della celebre poetessa Vittoria Colonna (1490-1547).

Prospero e Fabrizio, essendo stati in precedenza al servizio degli Aragona di Napoli, erano stati catturati dai Francesi e tenuti prigionieri finché (come consuetudine dell’epoca) non era stato pagato un riscatto. Inoltre, papa Alessandro VI (il famigerato Rodrigo Borgia; 1431-1503), acerrimo nemico della famiglia Colonna, durante la prigionia, li aveva scomunicati ed aveva occupato manu militari tutti i loro feudi laziali.

All’inizio della guerra, una delle aree maggiormente interessate dalle operazioni militari, fu la Puglia settentrionale. Agli inizi del 1503, le truppe francesi vennero sconfitte in uno scontro (più che una vera e propria battaglia fu una scaramuccia) presso Canosa di Puglia. Le truppe di Diego de Mendoza, composte per la maggior parte dai soldati italiani di ventura di Prospero e Fabrizio Colonna, fecero molti prigionieri. Tra loro c’erano diversi personaggi d’alto lignaggio che, trattati con tutti i riguardi, vennero portati a Barletta, quartier generale spagnolo. Tra questi prigionieri c’era il nobile Charles de Torgues, soprannominato Monsieur Guy de la Motte (a volte scritto “de la Mothe”). Cavaliere coraggioso ma spaccone ed attaccabrighe, nonché dotato di notevole puzza sotto il naso ed arroganza tipicamente francesi.

Di quello che successe dopo esistono diverse versioni riportate da vari cronisti dell’epoca. Comunque, grosso modo, le cose dovrebbero essere andate nella seguente maniera. A Barletta, il 15 gennaio, i comandanti francesi vennero invitati a cena in una locanda. Oggi, a chi visita la città, viene indicato un edificio, noto, appunto, come Taverna della Disfida. In realtà non si sa con certezza se la cena che precedette la Disfida si sia svolta proprio li’. Il sito è certamente antico. Anzi, è precedente al XVI secolo. Si tratta infatti del magazzino di un fondaco del XII-XIII secolo, poi trasformato in locanda. L’ambiente è comunque di notevole suggestione. Gli interni sono stati ricostruiti in maniera filologicamente corretta. Inoltre si ammirano gli scudi (ovviamente non originali) con le insegne dei 13 Cavalieri Italiani e (ma ne parleremo più avanti) il bozzetto di uno dei vari monumenti che ricordano la Disfida.

Durante la cena, in un clima goliardico e cameratesco, tra un bicchiere di vino pugliese l’altro, si cominciò a commentare l’esito dello scontro avvenuto nei giorni precedenti. Il capitano spagnolo Diego de Mendoza espresse cavallereschi apprezzamenti nei confronti dei soldati francesi, ma, come scrive Claudio Rendina nel suo “I capitani di ventura” (Newton Compton 1985) che cita l’Abignente, uno dei più affidabili cronisti del XVI secolo, “non poté fare a meno di notare che in quella battaglia il maggiore onore doveva attribuirsi agli Italiani, perché in essa le bande dei Colonnesi avevan superato tutti per valore e virtù militare”. Non l’avesse mai detto.

Guy de la Motte si alzò dal tavolo del banchetto e con l’altezzosità e la boria che lo contraddistinguevano, se ne uscì con un simile concione (ripreso dall’Abignente, citato sempre da Rendina) “Vincano pure gli Spagnoli, che io non ne fò motto. Ma come possono vincere gli Italiani che non seppero mai vincere? E come possono essi competere con i nostri se essi non sono pari ai Francesi né di forza, né di ardimento, né di maestria guerresca? Veramente se io avessi avuto a combattere con i soli Italiani non sarei ora prigioniero”.

Forse l’ingiuria fu ancora più pesante ed è stata in parte edulcorata da storici e cronisti contemporanei. Comunque la frittata era fatta. Gli Italiani erano stati tacciati di essere codardi e traditori, pronti a scappare invece che a combattere. L’insulto era palese (e, visto il carattere di de la Motte, certamente deliberato proprio per provocare una reazione). All’epoca gli insulti si lavavano con il sangue. E ce n’era più che a sufficienza per chiedere soddisfazione con un duello.

Come, tra l’altro, auspicato anche da un altro comandante spagnolo presente al banchetto, il nobile Íñigo López de Ayala e che aveva subito preso le parti degli Italiani, replicando a de la Motte che i soldati che aveva avuto ai propri ordini valevano quanto se non di più dei Francesi. E per dimostrarlo lanciò l’idea di un leale tenzone basato su tutti i crismi delle auliche regole della Cavalleria.

A “battaglia a tutte le armi e a tutto sangue, finché ogni uomo sia morto o preso, o costretto ad uscire dal campo”.

I 13 Cavalieri (inizialmente dovevano essere 10) Italiani che avrebbero dovuto sfidare altrettanti Francesi dovevano essere scelti tra le fila delle compagnie di ventura dei due Colonna. Prospero e Fabrizio inviarono il “biglietto di sfida” agli avversari, in particolare al de la Motte che avrebbe guidato i Francesi.

Inoltre, Prospero venne incaricato non solo di fare da “padrino”, come volevano le regole cavalleresche, agli Italiani, ma pure di formare (volendo usare termini presi dallo sport) la “Nazionale” che sarebbe scesa in campo contro l’arroganza e la spocchia francese.

Nella nomina del “capitano”, non vi furono dubbi. Prospero Colonna scelse Ettore Fieramosca, nobile condottiero originario di Capua, signore di Rocca d’Evandro (oggi in provincia di Caserta al confine con il Basso Lazio) che si era fatto un nome nel 1500, quando assieme al fratello Guido aveva difeso Capua dai Francesi, sconfiggendoli poi nello scontro presso il castello di Calvi.

A questo punto è necessario chiarire un piccolo equivoco generato da romanzi e film storici. Alla fatidica cena a Barletta, Ettore Fieramosca non era presente. Probabilmente perché non provava tutta questa cavalleresca simpatia per coloro che avevano invaso il Regno di Napoli strappandogli i possedimenti aviti e buttandolo in prigione.

Pertanto aveva anche motivi personali per dare una lezione agli superbi cavalieri d’Oltralpe.

Scelta azzeccata, quindi, quella fatta dal Colonna. Come lo fu pure quella dei nomi degli altri “Dodici”.

Si potrebbe discutere a lungo sul significato dei numeri; 13 cavalieri per parte, giorno 13 quello scelto per lo scontro; ma questa è, come si suol dire, un’altra storia.

Di seguito ecco i nomi di tutti i 13 che, non si sa quanto casualmente, provenivano da diverse regioni italiane. Quasi a voler rappresentare un intero Popolo, una intera Nazione nonostante questa fosse quanto mai divisa ed asservita agli stranieri invasori. E proprio questa circostanza costituirà uno dei fattori che maggiormente contribuiranno alla fama della Disfida di Barletta.

Una precisazione. Ho riportato nomi e luoghi di nascita attenendomi alla “lista canonica”, ovvero quella accettata dalla stragrande maggioranza degli storici. Ma, laddove sussistono, ho riportato per completezza di informazione e perché costituiscono altrettanti piccoli enigmi, pure le diverse varianti.

Ettore FIERAMOSCA da Capua (1476-1515);

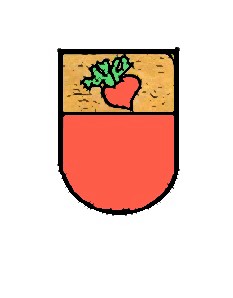

Marco COROLLARIO di Napoli (+ 1524). Secondo alcuni storiografi tra cui lo Scapoli, sarebbe in realtà originario di Capua. Rimane il fatto che adottò lo stemma di Napoli stessa, ovvero, secondo i principi dell’Araldica, “Troncato d’oro e di rosso”. Inoltre “caricò il 1º troncato di una cipolla di rosso, radicata e fogliata di verde”, forse in riferimento alle proprie umili origini. Sbagliando, gli araldisti hanno letto la cipolla come “un cuore di rosso donde sorgono quattro ramoscelli verdi di sopra o un ceppo di corallo di rosso caricato di un cuore di rosso, come derivazione del suo cognome”.

MARIANO da Sarno, ovvero Mariano Marcio de’ Abignente (1471-1521), appartenente ad una nobile Famiglia della città campana (oggi in provincia di Salerno) che nel 1893 gli ha dedicato un monumento di bronzo ad opera dello scultore Giovan Battista Amendola, posto di fronte al Palazzo del Municipio. Sembra che Mariano sia morto sempre a Sarno attorno al 1521 e sepolto nella chiesa di S. Francesco.

Francesco SALOMONE, siciliano di Sutera, (oggi in provincia di Caltanisetta) dove esistono ancora i ruderi del castello avito ove è stata apposta un lapide che lo ricorda. È immortalato pure da una lapide visibile nella chiesa di S. Maria della Minerva a Roma.

Guglielmo ALBIMONTE da Palermo. Apparteneva alla potente famiglia dei baroni di Motta d’Affermo (ME). Si arruolò nell’esercito spagnolo (e per questo si trovava a Barletta nel 1503) come forma di espiazione per aver colpito con un dardo il capitano Paolo De Giorgio, inviato dal governo di Madrid per riportare l’ordine nel feudo di Motta. Morì nel 1532 a Capua. Dove gli è stata dedicata una via. Come nella sua città natale e pure a Ruvo di Puglia e, ovviamente, a Barletta.

MIALE da Troia in Puglia, oggi in provincia di Foggia. Nel 1878, Troia ha posto una lapide in suo ricordo sulla casa natale. Sebbene qualcuno lo consideri un oriundo toscano, le origini di Miale sono confermate dallo stemma della sua famiglia posto su un altare rinascimentale rinvenuto tra i ruderi del palazzo avito a Troia e oggi visibile nella chiesa di S. Giovanni al Mercato.

Giovanni CAPOCCIO da Tagliacozzo in Abruzzo (+ 1522); In realtà la località di provenienza è ancora oggi oggetto di dibattito. La nobile famiglia romana dei Capoccio ha il medesimo stemma portato da Giovanni alla Disfida. Altri storiografi, pur considerandolo di origini romane, lo ritengono nato a Spinazzola in Puglia. Tanto che nel 1887 l’Amministrazione Comunale gli ha dedicato una via cittadina e ha posto una lapide in suo ricordo sulla facciata del Municipio con un’epigrafe dettata dal poeta Giovanni Bovio di Trani.

Ettore GIOVENALE da Roma. Secondo alcuni era soprannominato Peraccio Romano. Morì nella “Città eterna” nel 1530.

Giovanni BRANCALEONE da Genazzano, oggi in provincia di Roma (+ 1525). È sepolto assieme alla figlia Laudomia nella chiesa di S. Pantaleo a Roma, come attestato da una lapide ancora oggi visibile.

Ludovico AMINALE da Terni in Umbria. Secondo la tradizione sarebbe nato nel 1477, in via dell’Arringo. L’origine ternana è data per certa in quanto riportata da uno storico serio e scrupoloso come Francesco Gucciardini. Ma nonostante ciò, lo storiografo Cesare Caracciolo, nell’opera “Descrizione del Regno di Napoli“, lo ritiene originario di Aversa. È certo che l’imperatore Carlo V, che lo incontrò a Capua, gli fece della Tenuta di Trentola e che morì nel 1539 nel proprio feudo di Teano, entrambe località oggi in provincia di Caserta.

RICCIO da Parma, in realtà il suo vero nome era Domenico di Pietro de’ Marenghi, nativo di Soragna, anche se alcune recenti ricerche sembrerebbero indicarlo come originario di Vasto negli Abruzzi e che il “di Parma” sarebbe semplicemente il suo cognome completo e non l’indicazione delle sue origini. La città di Parma gli ha comunque dedicato una piazza e, inoltre, sul castello di Soragna è stata murata una targa marmorea in suo ricordo.

ROMANELLO da Forlì (+1524). In realtà il suo vero nome sarebbe Martino Schiacca, figlio del nobile Giuliano. Il soprannome deriverebbe appunto dalla sua origine romagnola.

FANFULLA da Lodi. Si ritiene nato nel 1477, ma il dibattito sul vero nome di questo cavaliere è lungi dall’aver trovato una concordanza tra gli storici. Si va da Bartolomeo Giovenale a Giovanni Fanfulla oppure Giovanni Bartolomeo Fanfulla. Presso la Tesoreria di Napoli sono state rinvenute alcune “cedole” di pagamento in cui compare tale nome. Di fatto costituiscono l’unico documento originale che testimoni l’esistenza reale di un personaggio riconducibile alla figura voluta dalla Tradizione di Fanfulla da Lodi. Ovviamente anche il suo luogo d’origine è incerto. Si disputano i natali Ferrara, Guardasone in provincia di Parma e Basiasco in provincia di Lodi. Secondo alcuni storiografi “Lodi” sarebbe non la città di origine ma il nome della famiglia. Morì probabilmente a Terracina nel 1525. A Lecce, in piazza Raimondello Orsini del Balzo, gli è stata eretta una statua (nella cui epigrafe, dettata dal professor Brizio De Santis, viene chiamato Tito da Lodi detto Il Fanfulla). Il bozzetto dell’opera venne realizzato nel 1877 a Firenze dallo scultore Antonio Bortone e nel 1921 fusa in bronzo.

In conclusione, attenendoci ai dati accettati dalla maggioranza degli storici, i 13 Cavalieri si dividerebbero tra 3 campani, 2 siciliani, 1 pugliese, 1 abruzzese, 2 laziali, 1 umbro, 1 emiliano, 1 romagnolo ed 1 lombardo.

“Giudici di campo” furono nominati gli spagnoli Francisco Zurlo, Diego Vela, Francisco Espinola e Alonzo Lopez e i francesi Lionnet Du Breuil, Monsieur de Murtibrach, Monsieur de Bruet e Etum de Sutte.

Barletta. Scorcio di Palazzo Marra del XVI secolo ove risiedettero prima gli Orsini e poi i Della Marra – foto G Pavat luglio 2017

Si decise che la data del tenzone sarebbe stata il 13 febbraio, in un “campo” appositamente recintato dagli 8 “Giudici”, non lontano da Barletta ma nell’agro tranense (tra poco vedremo il motivo di tale scelta ed il vespaio di dibattiti che ha sempre suscitato).

La mattina del 13 febbraio 1503, provenienti da Barletta, dove avevano pernottato e dopo aver seguito, all’alba, la Messa di benedizione per lo scontro nella Cattedrale di S. Maria Assunta ad Andria, i 13 Cavalieri Italiani giunsero per primi sul “campo”. Ma per obblighi di cavalleria lasciarono entrare prima i Francesi. Questi provenivano da Ruvo di Puglia, dove erano accampati e dove avevano anch’essi assistito ad una Messa ma nella chiesa di San Rocco; non a caso un “santo francese”.

Il 28 ottobre 1930, a Ruvo di Puglia venne posta una lapide marmorea che, nello stile retorico dell’epoca, ricorda come da quella località partirono tracotanti i Francesi e vi ritornarono conciati per le feste.

DA QUESTA PIAZZA, FEUDO DEI FRANCESI

RUVO VIDE TREDICI IN ARCIONI

BALZAR FUORI IN UN’ALBA DI FEBBRAIO

PER INSULTAR D’ITALIA E ARMI E ONORE

FREMÈ TUTTA DI SDEGNO E IN ANSIE ATTESE

I TREDICI DI FRANCIA CONCI E VINTI

TORNARON SÌ A QUESTOE STESSE MURA

MA L’ITALO VALOR NEI PETTI ACCESE

LA GRANDE SPEME CHE NON VENNE MENO

D’UNA LIBERA ITALIA UNITA E FORTE.

Entrati finalmente tutti nel campo recintato, i 26 cavalieri si disposero su due file ordinate, contrapposte l’una all’altra. Da dove, al segnale convenuto, si caricarono lancia in resta

Come si è già accennato, esistono diverse versioni delle fasi dello scontro. Non si sa di preciso nemmeno quanto sia durato. Qualche ora, un ora soltanto? O, addirittura, come ipotizzato da qualcuno, solo una mezz’ora? Poco importa. Tra cavalieri disarcionati, lance spezzate, destrieri a terra, mazzate e vari colpi da orbi con spade, stocchi, scuri da guerra, alla fine sappiamo tutti, sin dalla sera di quel 13 febbraio, come sia andata a finire.

Nonostante la violenza dello scontro, ci furono alcuni feriti d’ambo le parti ma un solo morto (un francese, tale Grajan d’Aste, su cui ritorneremo perché la sue figura costituisce uno degli enigmi storici della Disfida). D’altronde, lo scopo non era uccidere gli avversari ma catturarli. In quanto un nemico morto non valeva più nulla, mentre vivo veniva riscattato con un contro valore direttamente proporzionale al suo lignaggio. Alla fine rimasero padroni del campo i Cavalieri Italiani. “Proclamata che ebbero i Giudici, tra immenso clamore di trombe, la vittoria degli Italiani”, prosegue l’Abignente, ripreso da Rendina “questi per circa mezz’ora si aggirarono pel campo disseminato di piastre di ferro, armi e tronconi, caracollando e congratulandosi a vicenda per il felicissimo esito di quella giornata memorabile”.

Fu lo stesso Consalvo de Cordova, cavallerescamente, a pagare di tasca propria il riscatto dei Francesi (1300 corone; 100 per ogni cavaliere), in quanto quella mattina erano partiti da Ruvo di Puglia talmente certi della vittoria, che non avevano portato con se il denaro.

Alla fine, Fieramosca ritenne che fosse ora di rientrare a Barletta. Vi arrivarono che era già buio ma la città, ove la notizia dell’esito della Disfida era già giunto, era illuminata a giorno da fiaccole, torce e grandi falò. “Fu fatta tanta dimostrazione di letizia e festa” scrive il cronista spagnolo Paolo de Leon citato da Rendina “che non vi rimase campana, che non fusse toccata a segno di allegrezza, né pezzo di artiglieria vi fu che non fusse stato più di una volta tirato, di modo che per li tanti suoni e rombi d’artiglieria e per li gridi “Italia Italia, Spagna, Spagna”, pareva che quella terra volesse rovinarsi”.

I 13 Cavalieri Italiani vincitori furono lautamente premiati da Consalvo de Cordova che li nominò pure “Todos Caballeros” della Corona spagnola. Ad Ettore Fieramosca andò anche il titolo di Conte di Miglionico e Signore di Acquara.

L’eco che ebbe la notizia dell’esito della Disfida fu realmente enorme. La vittoria dei 13 Cavalieri Italiani fu festeggiata davvero in tutta Italia. Quindi non hanno affatto esagerato i cronisti contemporanei o coloro (romanzieri in primis) che se ne sono occupati nei secoli successivi. Ad esempio, Massimo D’Azeglio, nel suo celebre romanzo storico-patriottico “Ettore Fieramosca” scrive che mentre scortavano i Francesi sconfitti ed umiliati a Barletta, gli italiani vennero “circondati da una folla immensa […] al suono degli strumenti e fra le grida di “Viva l’Italia”, “Viva Colonna””.

C’è da chiedersi i motivi di tutto questo clamore. Dopotutto la Disfida non era stata altro che una delle tante giostre cavalleresche di moda all’epoca.

Molto probabilmente la risposta risiede nella circostanza che i soldati e cavalieri italiani, riuniti in compagnie (o “bande”) di ventura (in pratica mercenari) e pertanto fedeli solo al proprio condottiero o capitano e non certamente ad uno “Stato” o addirittura ad una “nazione” che nel senso moderno del termine non era nemmeno concepibile all’Epoca, proprio per la loro condizione di essere “al soldo” di qualcuno, erano ritenuti inaffidabili, codardi, pronti a darsela a gambe (“soldato che scappa è buono per un’altra volta”) e a tradire. Che poi ciò non fosse vero o almeno non del tutto, lo dimostrano decine e decine di episodi in cui i soldati di ventura si batterono con valore e coraggio a prescindere da chi pagasse meglio. Il disprezzo nei confronti di “quei morti di fame di Italiani” (che poi tanto straccioni non erano visto che vivevano in una Terra che faceva gola a tutti i vicini) era abbondantemente veicolato da coloro che scorazzavano in lungo ed in largo per la Penisola. In primis proprio dai Francesi. Che avevano preso tale vezzo sin dalla loro discesa con Carlo d’Angiò (chiamati sciaguratamente da un Pontefice, ovviamente, francese) nella seconda metà del XIII secolo, quando posero fine alla Dinastia Sveva e al primo stato moderno della Storia.

Pertanto il risultato della Giornata del 13 febbraio 1503 nell’Agro di Trani, servì come rivalsa, a stemperare i giudizi dei Francesi (e non solo i loro), a dimostrare, come già scriveva, poco meno di due secoli prima, Francesco Petrarca nel “Canzoniere”;

CHÉ L’ANTIQUO VALORE

NE GLI ITALICI COR’ NON È ANCHOR MORTO.

Sbagliano, quindi, coloro che hanno elargito sorrisetti beffardi nei confronti della “Gloria Italiana a Barletta”. Sottolineando che i 13 Cavalieri guidati da Fieramosca non si erano di certo battuti sotto vessilli nazionali o per la Libertà italiana, visto che erano al soldo di altri invasori, ovvero gli Spagnoli. Come sbagliano anche quelli che (soprattutto nella seconda metà del secolo scorso) hanno interpretato la fama della Disfida di Barletta, come una strumentalizzazione posteriore attuata per ovvi motivi in epoca risorgimentale o addirittura durante il Ventennio Fascista.

Certamente i 13 Vincitori della Disfida non giostrarono sotto il Tricolore (che, ovviamente, non esisteva ancora) ma nemmeno per i colori di Castiglia ed Aragona, unitesi qualche anno prima (grazie al matrimonio tra Ferdinando ed Isabella) nel Regno di Spagna. Sui vessilli che garrivano al vento sul campo dell’Agro di Trani, c’erano le insegne araldiche personali di ciascun cavaliere. E non pugnarono nemmeno solo per il bottino delle cento corone ciascuno del riscatto degli sconfitti (è stato scritto anche questo).

Ettore Fieramosca e gli altri 12 prescelti dal Colonna, si batterono per l’Onore di cavalieri e soldati italiani. Perché era l’Onore dei cavalieri e soldati italiani ad essere stato infangato e non certo quello degli Hidalgos spagnoli.

Parimenti, se non vi è alcun dubbio che ci sia stata una successiva strumentalizzazione che ha enfatizzato il tutto (basti pensare ai libri, ai film ed ai monumenti inaugurati sull’onda delle emozioni patriottiche e nazionalistiche), non si può negare che l’orgoglio per la Vittoria dei Cavalieri Italiani tra vasti strati della popolazione della Penisola sia stato genuino.

Ed è a questo Orgoglio, a questa Fierezza, che è stato innalzato il Monumento dell’Epitaffio della Disfida di Barletta. Che, sebbene fossi già stato molti anni fa, nella città pugliese (all’epoca facente ancor parte della provincia di Bari), non avevo mai avuto occasione di visitare.

(Giancarlo Pavat)

(Fine I° parte)

Trani. Giancarlo Pavat davanti al Monumento dell’Epitaffio rende onore ai 13 Cavalieri Italiani – foto G Pavat 18 giugno 2017

Ottima Narrazione, letta tutta di un fiato !

Complimenti!!!